AKU tengah menyibak langkah pelan melawan debu jalanan. Mukaku kusut walaupun tak sekusut bendera partai yang ditancapkan sembarangan di sepanjang trotoar. Rambutku sudah tidak serapi tadi pagi ketika semangat masih membumbung tinggi. Kini yang tersisa hanya langkah gontai yang siap rubuh apabila ditiup angin.

Di tanganku, terselip map yang berisi beragam berkas. Dan, jujur aku ingin merobeknya dan membuangnya. Walaupun map-map yang selalu kubawa beraneka macam warnanya, tapi isinya tetap sama. Surat permohonan dan CV data diri. Ini adalah kali kesekian aku membawa data diriku kembali, keluar dari sebuah pintu perusahaan beberapa ratus meter dari posisiku sekarang.

Aku menghela napas panjang sembari berdiri di trotoar jalan. Aku mencoba merasakan panasnya matahari kota yang senantiasa membasahi bajuku dengan keringat menguap dari sekujur tubuhku. Siapa pula yang mau menyusuri trotoar di tengah panasnya hari. Banyak yang lebih memilih untuk bersantai di ruangan ber-AC. Sungguh, aku pun ingin demikian. Namun, berkat beban gelar sarjana yang telah aku sandang beberapa bulan yang lalu, aku membunuh niat itu.

Aku lebih memilih untuk mati kepanasan di tengah jalan daripada bersantai sambil minum segelas limun, sementara sumber harta dunia belum kugenggam. Apalagi kalau tidak sebuah pekerjaan. Begitulah, banyak manusia yang mendewakan harta. Buktinya, banyak dijumpai beragam lowongan pekerjaan, bahkan surat kabar pun menyediakan rubrik bacaan khusus yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengangguran setiap hari. Namun, hingga detik ini aku berdiri, satu lowongan pun, belum ada yang mampu kumasuki.

Segelas limun yang ada dipikiranku membawa pandanganku ke arah warung dekat perempatan lampu merah. Dahaga sudah mencekik tenggorokanku. Apabila tidak segera kuatasi, kemungkinan terburuk aku sudah terkapar di tengah trotoar sembari membawa map dengan dokumen-dokumen yang belum sempat kurobek dan kubuang. Pasti banyak orang yang membaca dan melihatku sedih, dan bahkan menertawai hidupku.

Bukan karena di kertas-kertas itu tertulis gelar yang lama kudambakan, namun kini menjadi beban. Ditambah status yang masih saja fresh graduate. Melainkan, di dalamnya tercantum narasi mengenai kehidupanku yang belum berlimpah harta dan tahta. Salah satu bukti pendukung yang mungkin dapat ditemui di lokasi kuberdiri adalah sepatu bututku yang selalu berdebu. Walaupun sudah berkali-kali aku warnai dengan semir untuk bisa berdandan rapi sekadar untuk melewati gerbang tanpa diketawai oleh satpam perusahaan.

Aku sudah muak dengan segala kerumitan dunia ini yang disebabkan oleh materi. Sekaligus aku mulai membuang jauh-jauh pikiran konyolku mengenai rekonstruksi akhir cerita hidupku yang berakhir tidak mengenakkan. Tentu dengan memesan segelas teh dingin kepada penjual yang tampak gendut. Aku berteduh di bawah warungnya, sekadar untuk menyeka keringat dan lari dari beban hidup yang masih kupikul.

Ketika es teh itu sudah sampai di hadapanku, aku melempar senyum tipis ke arahnya. Tidak ada reaksi yang berarti darinya kecuali tatapan sinis setelah matanya melihat map yang tergeletak di sampingku. Mungkin dia ragu, apakah aku mampu membayar segelas tehnya yang seharga dua ribu. Aku langsung berpaling dari wajahnya sembari memandang ke perempatan tanpa memperhatikan apakah dia segera menyingkir atau justru penasaran dengan isi map yang tak sedikitpun kusentuh.

Begitulah, kondisi perempatan lampu merah selalu ramai apalagi ketika nyala lampu berubah menjadi merah. Banyak yang sering menerobos sembari bertaruh nyawa, lebih-lebih para pengendara roda dua. Mungkin mereka tengah terburu-buru atas pekerjaan mereka, sekaligus mengejar tumpukan harta. Beberapa teguk air telah lenyap dari gelas yang kini tinggal menyisakan setengahnya. Aku menemukan pengamatan menarik di dekat tiang lampu merah.

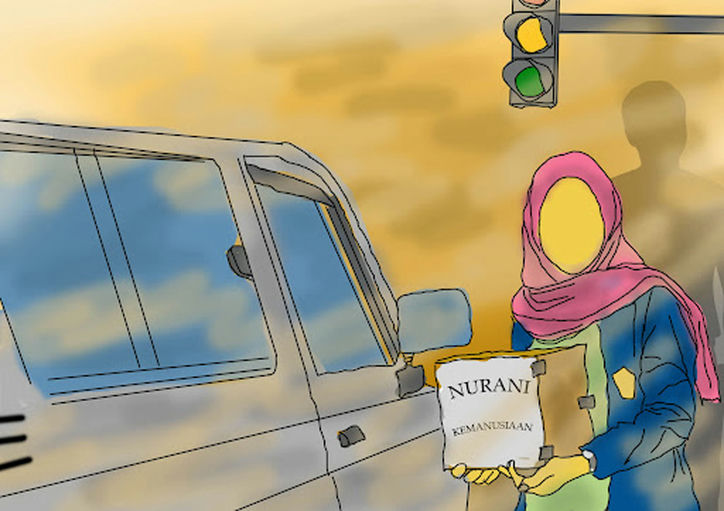

Dua orang mahasiswa dengan memakai almamater menenteng kardus bekas mie instan. Mereka menutupinya dengan kertas bertuliskan #SaveAleppo dan #SaveAceh ditambah logo bendera kedua tempat itu berada. Mereka saling beriringan mendekati para pengendara motor dan kaca mobil sekadar untuk meminta sumbangan rupiah, walau peluh telah membanjiri wajah mereka.

Memang semua tak semudah yang dipikirkan. Tidak semua manusia memiliki hati selayaknya seorang manusia. Ada yang dengan semringah membenamkan tangannya ke kardus tersebut. Namun, tak jarang juga mereka mendapatkan lambaian tangan penolakan, bahkan usiran. Dan, anehnya, mereka tetap menebar senyuman, bahkan kepada bapak-bapak sopir truk yang mengusir mereka. Mungkin mereka tengah bersedekah senyuman di tengah hari yang panas ketika beragam masalah berkumpul di ubun-ubun.

Lampu lalu lintas yang berdiri tegak di ujung perempatan seakan-akan menjadi wasit bagi dua mahasiswa tersebut. Mereka bergerak jika dan hanya jika ketika lampu berwarna merah. Sebab, hijau berarti sebuah ancaman bagi mereka. Aku pun semakin memperhatikan gerak-gerik mereka ketika langkah-langkah yang penuh semangat itu bolak-balik sepanjang jalan yang tengah macet sementara gara-gara lampu merah. Peristiwa yang tengah aku amati ini pun membuatku berpikir.

Aku pun mengaduk-aduk gelas minumku walaupun sebenarnya es yang semula memenuhi mulut gelas kini hampir sepenuhnya meleleh. Apa sebenarnya motivasi besar mereka sehingga mau mengorbankan waktunya untuk menggalang dana. Sekadar untuk meringankan beban kemanusiaan di Aleppo, negeri nun jauh di sana yang mereka sendiri pun belum tentu pernah ke sana.

Bukan hanya waktu, mereka juga berkorban tenaga dan harga diri. Sebab, banyak anggapan masyarakat kita bahwa seorang yang meminta-minta, bagaimanapun bentuknya adalah seorang pengemis yang berderajat rendah. Namun, tidak sedikitpun kujumpai raut malu di wajah mereka yang tidak tertutup masker meski banyak manusia yang memandangnya sinis. Padahal, mereka berasal dari kampus negeri ternama di kota ini.

Sesekali aku melihat mereka mendapat marah dari seorang pengemudi mobil ketika melihat jas almamater kebanggaan kampus dipakai untuk meminta sumbangan. Mungkin orang itu adalah salah seorang pegawai rektorat yang mengancamnya dengan melaporkannya ke pihak kampus karena tidak menggunakan izin yang legal. Namun, mereka tidak peduli sembari tetap memberikan senyum terbaiknya. Detik itu, aku pun kagum dengan apa yang mereka lakukan. Aku merogoh saku, kujumpai pecahan dua ribuan dan sepuluh ribuan, ongkosku pulang.

Kuberikan dua ribuku ke pemilik warung yang masih saja dengan pandangan sinisnya. Kuraih map yang telah lama kucampakkan. Menyeberang jalan sembarangan sembari berharap tidak ada kendaraan yang rela memasukkanku ke rumah sakit. Dan mendekati dua mahasiswa yang tengah berteduh karena lampu tengah menyala hijau.

Aku tersenyum ke arahnya sambil memasukkan uang ongkos perjalanan pulangku ke kardus mereka. Tanpa aba-aba mereka tersenyum sembari mengucapkan terima kasih. “Kenapa kalian berani meminta sumbangan dengan memakai jas almamater, Dik ?” tanyaku penasaran. “Bagi kami, hal itu tidak penting Kak. Yang penting kami mampu menjaga hati nurani kami untuk tetap peduli dengan satu sama lainnya walaupun caranya kebanyakan dipandang orang sinis,” sahutnya.

Jawaban tersebut membuatku diam sekaligus termenung. Sebuah kata-kata yang menampar sanubariku yang terus mengejar harta dan tahta. Kini aku bersyukur kepada Allah SWT walaupun beberapa saat yang lalu aku mengutuk diri sendiri karena ketidakmampuanku untuk mendapat pekerjaan.

Namun, senyuman dua mahasiswa di perempatan lampu merah membuatku sepenuhnya sadar. Bahwa, ada yang lebih berharga daripada harta dan tahta, yaitu hati nurani untuk peduli dengan sesama. Walaupun, untuk kembali ke rumah, aku harus berjalan kaki, mengingat ongkos pulangku telah kutukar dengan pelajaran berharga di perempatan lampu merah. ***

*) Cerpen ini sudah dipublikasi pada http://news.unair.ac.id 08 Januari 2018

————————–

Moh. Wahyu Syafi’ul Mubarok, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga (Unair) sukses meraih juara satu dalam Ajang Olimpiade Karya Tulis Ilmiah dan Simposium Internasional yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki. Email: [email protected].

Moh. Wahyu Syafi’ul Mubarok, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga (Unair) sukses meraih juara satu dalam Ajang Olimpiade Karya Tulis Ilmiah dan Simposium Internasional yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki. Email: [email protected].

Baca : Cerpen Naila Rafa: Perjuangan